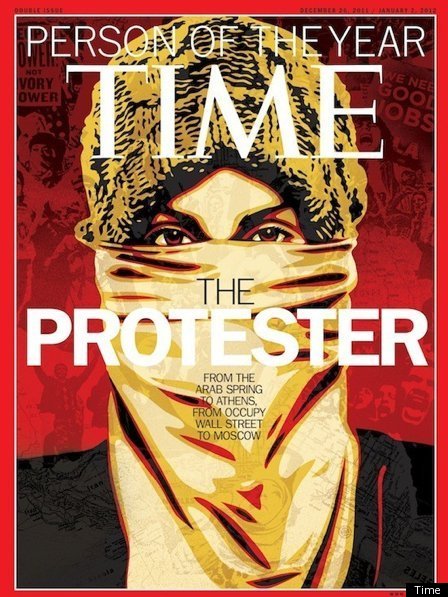

On Time

Mia madre non ci avrebbe mai sperato. Suo figlio sulla copertina del Time.

Dopo aver vissuto al limite della zona rossa di Genova, di Copenaghen, di Durban, ai margini dell’impero fumante di drammi prima visti al telegiornale e poi calpestati, annusati, sporcandoci le mani, dopo essersi fatti invisibili e anonimi sulla rete e nelle periferie di Torino e di altre grandi città, la notorietà delle prime pagine.

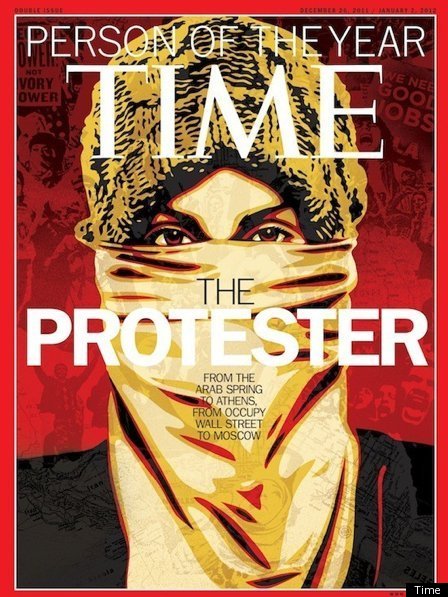

Senza un nome, ovviamente, protetti da quel passamontagna zapatista che affratella chi lotta. Lascia scoperto solo lo sguardo, un appello e una sfida. Siamo noi, i manifestanti o, per meglio dire, gli attivisti di ogni causa e con forme di protesta diverse tutte da sperimentare, a essere celebrati come i protagonisti del 2011. Non era necessario che lo affermassero i mass media: quello spazio è stato conquistato centimetro dopo centimetro, giorno dopo giorno. Dalla gente. Non quella di Ortega y Gasset dietro la quale giustificare una responsabilità diffusa, l’altro per definizione. Dalle persone in rete, se preferite. Nessun barbuto eroe da stampare sulle magliette. Più difficile stavolta per il mercato fagocitare la protesta. Da Seattle in poi il potere senza volto che si pretende sistema, sfidato da una resistenza senza volto, quella del 99%! Solo Internet, i viaggi low-cost o l’analisi di molti esperti ricuce un movimento in ebollizione, dall’Argentina che fronteggia la crisi del 2001 alle piazze del Maghreb sino ai tumulti della Grecia in fallimento e, recentemente, le manifestazione nella Russia di uno spietato zar. In gioco i diritti sociali, ovvero una visione del mondo, un linguaggio che si crea nella babele delle piazze e delle banlieu, che oltre ad aver conquistato uno spazio mediatico definitivo, almeno on-line, afferma la presa di coscienza globale dell’indignazione e il passaggio all’azione. L’unica scienza forse capace di afferrare la magnitudo di questa rivoluzione copernicana, è la geografia sociale: a essere irreversibilmente modificate sono le mappe mentali che ora uniscono in un’unica comunità di senso l’impegno e la lotta di piazze lontane.

Questo movimento, e non l’esposizione alla Royal&Albert Hall di Londra, segna la fine del postmodernismo pessimista, quella lucidità che, dopo l’entusiasmo del ’68, parve affossare il pensiero e l’azione nel relativismo e nella rassegnazione. Avevano venduto l’idea della fine della storia, poi quella dello scontro di civiltà. Ora ci si accorge che le cupe prospettive marxiste non sono sepolte sotto il muro di Berlino e siamo costretti ad occuparci, oltre ogni retorica, del pane e della dignità. Abbiamo attraversato l’età della paura, anzi, del terrore (nell’etimologia storiografica francese, la repressione di Stato), e ora scorre l’adrenalina. Le critiche, legittime e giustificate, segnalano la mancanza di prospettiva politica, ma non hanno compreso che questa rivoluzione è virale. Ora, se abbiamo imparato qualcosa dall’esperienza, ci aspetta un duro lavoro: scegliere mezzi coerenti con i fini, fare della sperimentazione nonviolenta di pratiche locali, frammentate e contraddittorie, un agire efficace. Cioè a dire, a proposito del fervore rivoluzionario, con le parole di Paco Ignacio Taibo II: senza perdere la tenerezza!